《 みなみ北海道大会でアイアンマン挑戦&完走を目指すトレーニング企画を公開中!》

2025年9月14日に行われるアイアンマンジャパンみなみ北海道で初めてアイアンマンに初挑戦するトライアスリートなどに向けた、宮塚英也さん指導による大会攻略法&トレーニング・プログラム連載の第4弾(全6回+2週間の調整プログラム)です。

⬇️ アイアンマンジャパンみなみ北海道・大会HP

https://www.ironman.com/races/im-south-hokkaido

※エントリー受付中

指導/宮塚英也(アイアンマンジャパンみなみ北海道 大会スーパーバイザー)

本格シーズンに突入。目標レースに向けて充実のトレーニングを!

【 6月9日(月)〜 7月6日(日)/ 第4クール・プログラムを紹介 】

アイアンマンジャパンみなみ北海道開催まであと約3カ月。レース完走に向けた6カ月間にわたるトレーニング プログラム企画も中盤に差し掛かりました。

これから大会にエントリーしようという人も必読です。今回も、本番を想定して取り組むべきメニューを動画(下を参照)も交えて紹介。日本でもっともアイアンマンを知り尽くしているひとりである宮塚英也さんが作成&提供する、完走への心強いプログラムとなります。

👇 レースに向けた実践トレーニング動画の紹介

《函館山を望む『ヘッドアップスイム』習得ドリル ⬇️ 》

海のコースに欠かせないヘッドアップ・スイム。今年のアイアンマンジャパンでも重要なテクニックとなる

《ローリングコース対策のローラー台練習 ⬇️ 》

なだらかなアップダウン・コースをシミュレーションし、本番スキルを磨くローラー台トレーニングの紹介

《 9月14日に向けたトレーニング プログラムを 4週間単位で紹介 ~その④~ 》

プログラムも第4クールに突入しましたが、今シーズン、レース出場に向けてトレーニングを積んでいるアスリートならば、皆が取り組める内容といえるのでぜひ参考にしてください。

【9月14日に向けたプログラム紹介スケジュール 】

・第1クール:3/24(月)〜 4/13(日)

(週平均の合計練習時間めやす ※イージー週を除く:3時間30分/週)

・第2クール:4/14(月)〜 5/11(日)

(週平均の合計練習時間めやす:4時間00分/週)

・第3クール:5/12(月)〜 6/8(日)

(週平均の合計練習時間めやす:6時間00分/週)

・第4クール:6/9(月)〜 7/6(日) ※今回

(週平均の合計練習時間めやす:8時間00分/週)

・第5クール:7/7(月)〜 8/3(日)

(週平均の合計練習時間めやす:9時間30分/週)

・第6クール:8/4(月)〜 8/31(日)

(週平均の合計練習時間めやす:10時間00分/週)

・調整期間 :9/1(月)〜 9/13(土)

《 トレーニング強度『1.5』という概念 》

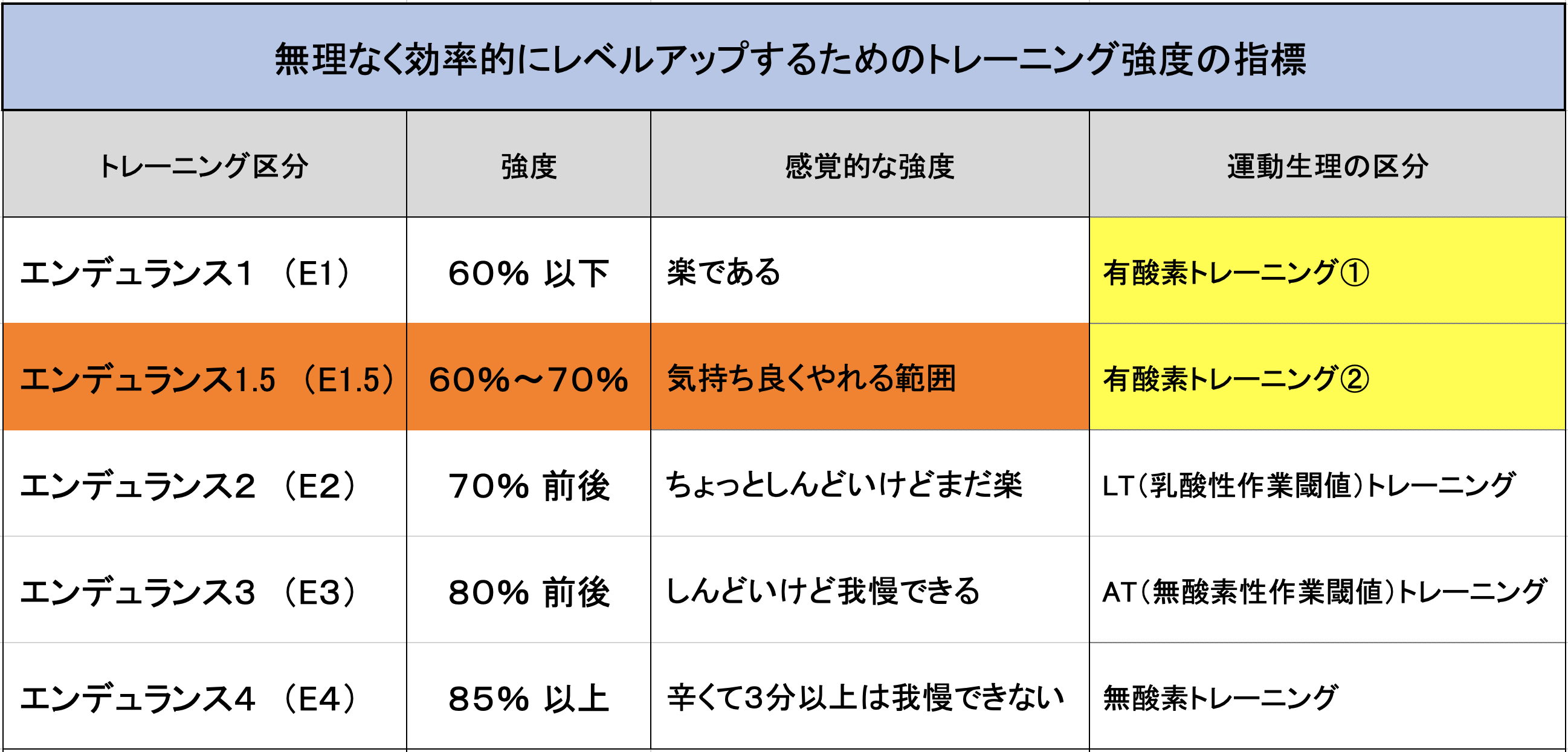

今回、第4クール内で公開している練習強度(下記の指標を参照)では、エンデュランス1(E1)レベル を少し上回る E1.5(オレンジ部分)が初めて登場します。

この E1.5 レベル の練習強度は、私が考えるトライアスロン・トレーニングにおいて非常に重要な位置づけとなりますので、ここでも少し掘り下げて紹介しましょう。

※タップして拡大できます

>> トレーニング強度による運動時心拍数の算出方法はこちらを参照 ※リンク

宮塚式・トレーニング強度設定の特徴

長時間にわたるトライアスロン競技で結果を残すためには、『AT値(無酸素性作業閾値)を向上させる』必要があります。

この実現には、毎回同じ強度、同じメニューを繰り返すのではなく、いろいろな強度のトレーニングを系統的にプログラムして取り組んでいくことが効率的です。

当コラムでも私、宮塚が設定している練習強度表(上表を参照)をもとにしたトレーニング区分、具体的には エンディランス1(E1)〜 エンデュランス(E4)をまず設定し、 これまでプログラムに取り組んでもらってきました。

この強度設定や指標はエイジグルーパー向けに改良を重ね続け具体化させたもので、乳酸測定など特別な機器なくしても、おおよその目安として誰でも実践できる仕組みになっています。

その特徴は大きく分けてふたつあり、ひとつは全体的に強度を抑えた設定にしているところです。

これは、私がこれまで呼気ガス測定(写真下)なども利用し、長きに渡りいろいろなアスリートを指導して研究&データ蓄積してきた中でのノウハウから、「レベルアップを目指すトレーニングであっても、取り組み方によっては ハードに追い込むメニューは必要ない」という結論に至った点が大きいといえます。

今回、私が連載で作成している みなみ北海道大会でアイアンマンに挑戦する初心者向けのプログラム(3/24〜)では、練習量の約6割を有酸素域(練習強度表の黄色の部分)をメインとしたメニューが占めています。

これは、広きにわたるエイジグルーパーが安全、確実にレベルアップしていくためのノウハウを反映させたものなのです。

AT値向上に欠かせない『エンデュランス1.5』という概念

続いて宮塚式・強度理論のふたつめの特徴。

それは、先の呼気ガス測定から得られた多くのデータを分析していく中で発見した、強度設定に関する興味深い法則です。

さきほど「トレーニングプログラムの6割は有酸素運動が占める」と書きましたが、その(有酸素の)領域を細分化していくと、パフォーマンスアップとの相関性がより可視化できるようになりました。

今から5年ほど前のことです。

繰り返しになりますが、長時間にわたるトライアスロン競技で結果を残すためには、『AT値(無酸素性作業閾値)を向上』させなければなりません。

そのためには、脂肪を燃焼させてエネルギーを生むサイクルを徹底して繰り返すこと。つまりはベースづくりとなる有酸素トレーニングをメインとし、AT値を高めていくための裾野を広げていく作業が欠かせなくなります。ピラミッドの頂点を向上させていくためのトレーニングといったイメージでしょうか。

有酸素運動に取り組み続けると、脂肪を運動エネルギーに変えていく能力は高まっていきます。しかし、ひとことに低強度のトレーニングといっても、設定のレベルによって得られる効果が変わってくることが分かってきたのです。

これまでの多くのエイジグルーパーやトップ選手の測定値、乳酸値のカーブ(推移)などをデータ化すればするほど明確になりました。

それは、いわゆる『ベーストレーニング』と『閾値トレーニング(エンデュランス2 など)』という設定だけで AT値を上げていくのには限界がある。言い換えると「理想的な AT値向上のトレーニング法に欠けている概念がある」ということでした。

そこで新たに設定したのが『中間強度』ともいえるトレーニング区分。宮塚式『エンデュランス1.5(E1.5)』という運動域です。(上表のオレンジの項目)

『誰でも取り組める』先端の閾値トレーニング

実際のところ、これらのカテゴライズは個人差がある上に流動的な要素も多いため、個々に的確な強度を知るには、やはり専門的な測定(呼気ガスや乳酸値測定など)を経る必要があります。

ですが、ここでは私が蓄積してきたデータを基に、広く一般に当てはめられる区分設定の一覧表として作成。ぜひとも有効活用していただきたいメニューとして明示しています。

この エンデュランス1.5(E1.5) を体感的に表すと、「ジョギングよりも速いペースで、閾値トレーニング(エンデュランス2 など)よりも楽」といったイメージ。

低強度トレーニングの中でも意味合いが違ってきます。

トレーニングというのは身体にいろいろな刺激を与え続けて、それに対応できる能力を養っていく(高めていく)という見方もできます。

その観点からも エンデュランス1.5、つまり中間領域となる強度に特化したトレーニングがより効果を生む(必要になる)ことが判明しているわけです。

AT値(無酸素性作業閾値)を高めるために、まず LSD のようなベースとなる エンデュランス1(E1)トレーニングでパフォーマンスの土台を広く、さらには厚くしていく。そうすると、E1ベースの上に乗せていきたい中間強度(E1.5)への対応能力も高めやすくなります。

その状態で E1.5トレーニングを系統的に取り込んでいけば、さらに上に位置する閾値トレーニング(E2 や E3)がより効果を発揮することへと繋がっていく。

そんな好循環の構築が、理想的なAT値向上という結果を生み出すのです。

これは競技レベルに関係のない普遍的なアプローチ法。今回、みなみ北海道大会でアイアンマンにチャレンジする人も、この理想行程をこれからも踏んでいきます。

《 第4クール・4週間プログラムの具体的解説 》

それでは今回、皆さんに取り組んでいただく第4クールの全体プログラムとそのポイントを順に紹介していきましょう。

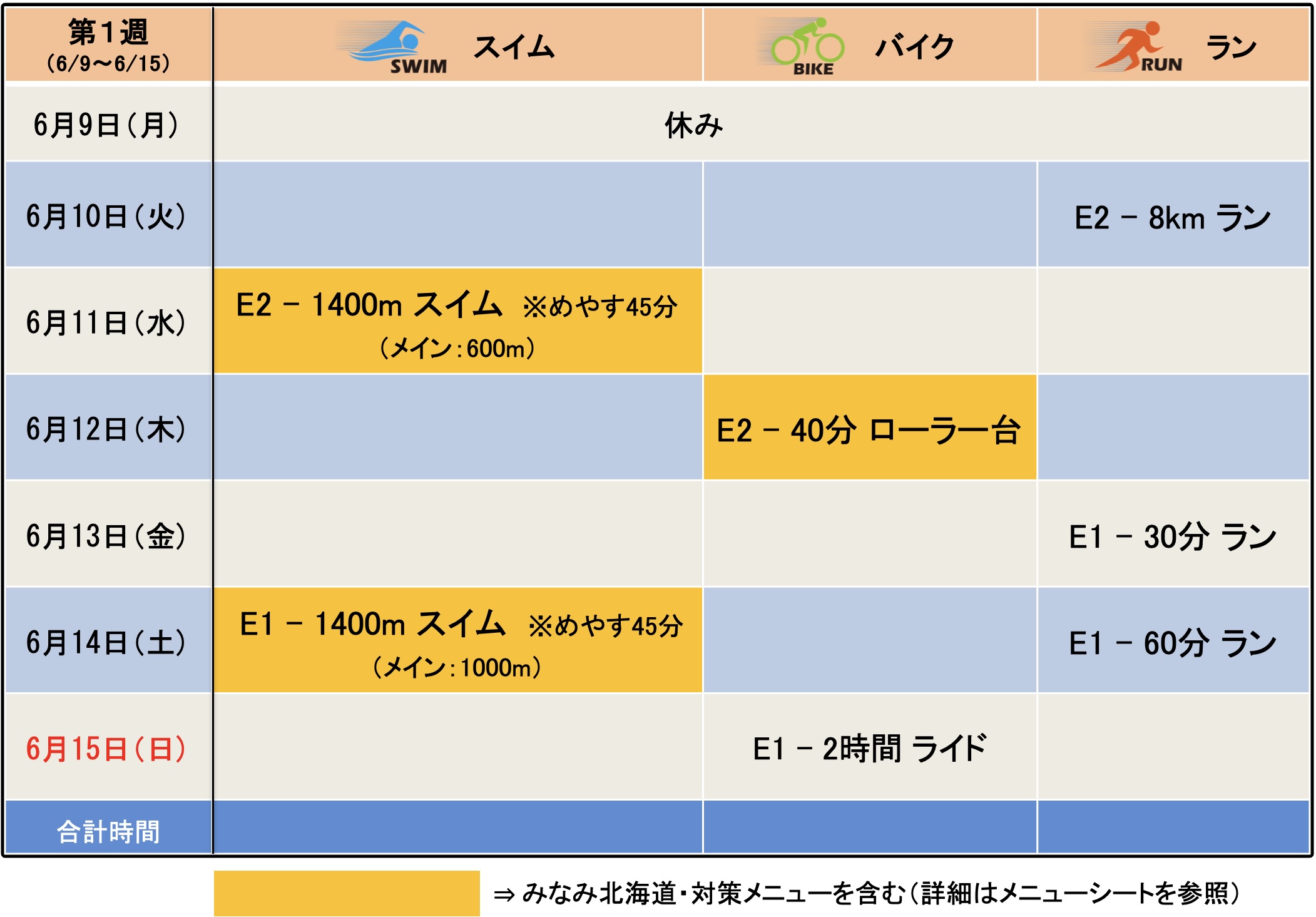

【 6月9日 〜 6月15日 ※表をタップして拡大】

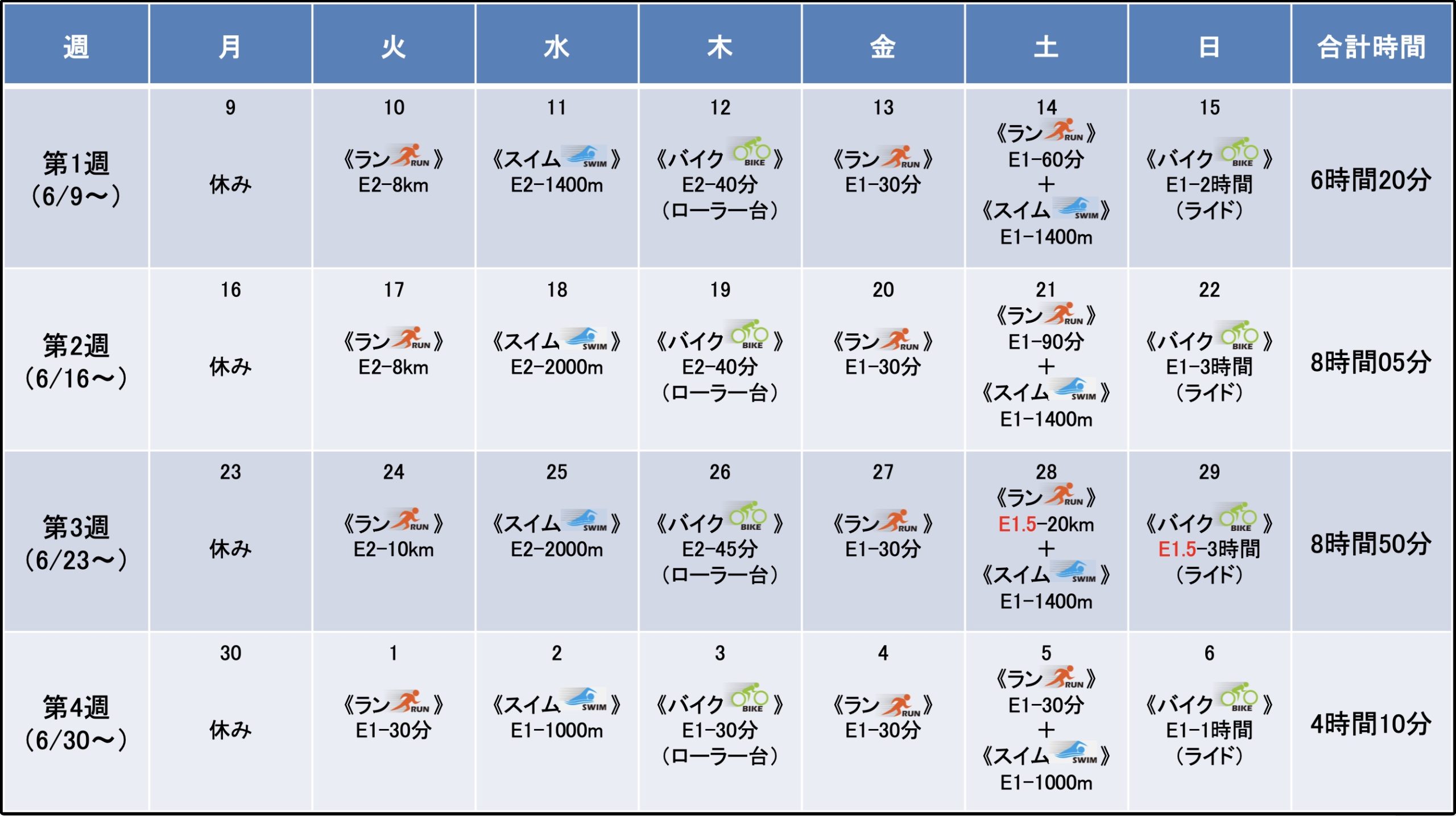

前クール(5/12 〜 6/8)から、今回の第4クールのトレーニング合計時間はさらに増加しています。

具体的には週合計の平均時間(イージー週を除く)が第3クールの約6時間から、8時間へ。3割ほど増えていますが、これは今までトレーニングを順調に進められてきて、さらにレベルアップに取り組める理想的なパターンを前提としています。

ただ実際には日常の仕事との兼ね合いなど、「プログラムどおりトレーニングに取り組めない」「疲労で前向きになれない日がある」というときもあるでしょう。その場合、決して無理することなく強度や練習量を落としてもかまいません。

目標としては、最低で第4クール提供の全体プログラムに対して8割の時間をクリアすること。これを合格ラインとしてください。その計算だと、第3クールから少し練習量が増えた程度となりますよね(強度は除く)。

上記のペースをキープし続けていければ、自ずとパフォーマンスも上がってきて、よりレベルの高いトレーニングにチャレンジしていけるようになります。

一方で注意しなければならないのは、どれだけコンディションが良好であっても第4クールで設定したトレーニング量は上回らないこと。

ここでプログラミングしている練習は、当然のことながら続く第5クールに向けてのステップアップのベースとなる内容でもあります。ゆえにオーバートレーニングに陥るリスクは極力排除しなければなりません。

その場合(好調過ぎる場合)、感覚としては「週合計でマックス8時間までトレーニングして良い」といった考えで取り組んでください。

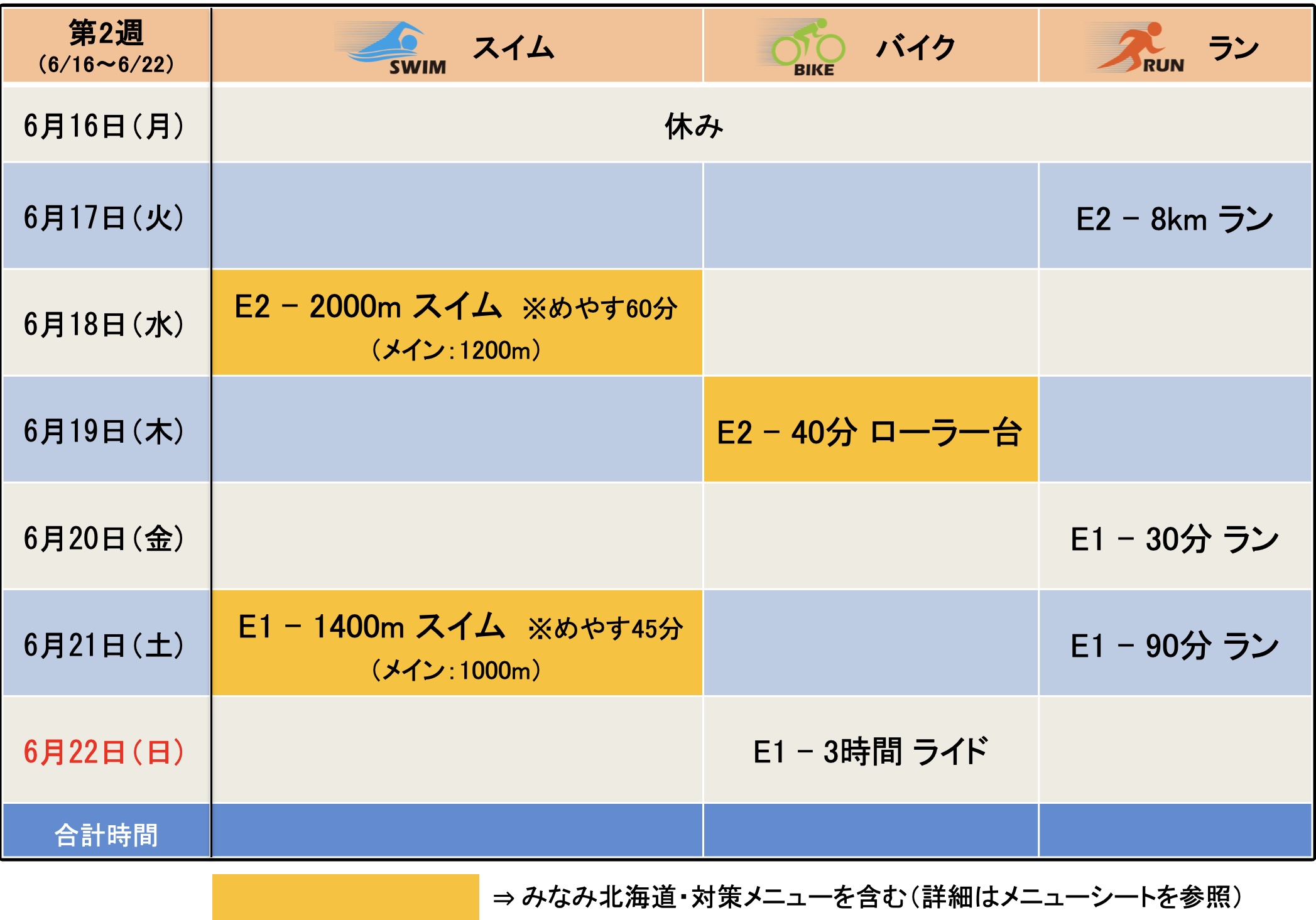

【 6月16日 〜 6月22日 ※表をタップして拡大】

>> 詳しいメニューはこちら ※リンク

第1週と同様、強度は エンデュランス2(E2)レベル の練習がふんだんに組み込まれています。

E2 強度の頻度が増え、トレーニング距離も全体的に長くなっている傾向にあるので、練習時の強度管理には常に注意を払いましょう。オーバートレーニングの大きな要因につながりかねませんので。

さらには、繰り返しになりますが上表の練習量はノルマととらえる必要はありません。全体プログラムに対して8割の時間をクリアできれば合格としてください。

また、これまでのクールと同様、表組みの中でオレンジ枠に記しているトレーニングは、今コラムで紹介している「ローリングコース対策のローラー台トレーニング」や、以前に取り上げた「ヒジ曲げストローク」(過去連載の動画を参照)などの『みなみ北海道大会・対策メニュー』を取り入れているので積極的に活用してください。

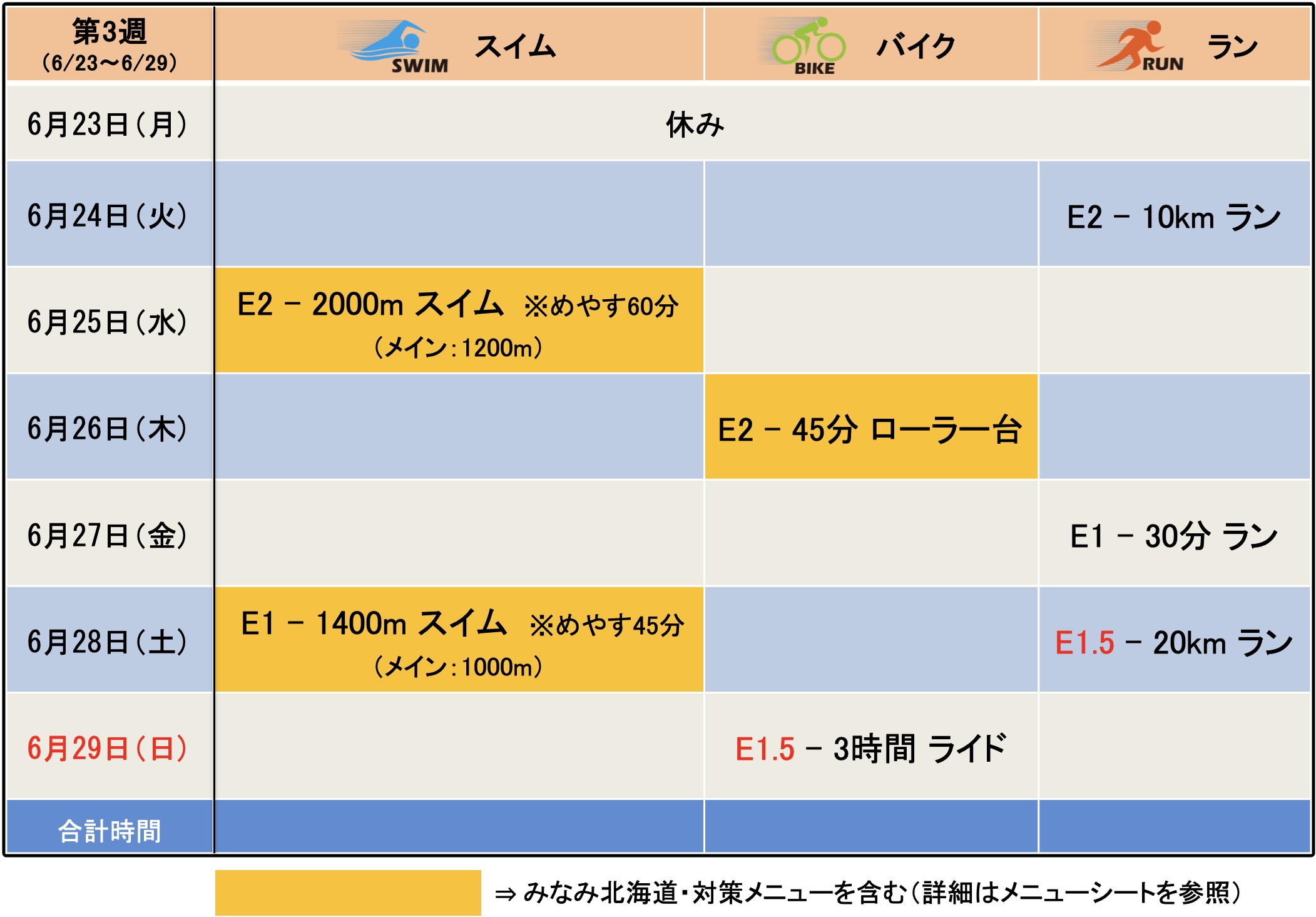

【 6月23日 〜 6月29日 ※表をタップして拡大】

>> 詳しいメニューはこちら ※リンク

この週から 強度1.5 のメニューが登場します。

このトレーニングの重要性は前述の説明どおり。全 6クールの折り返しを過ぎ、本番(9月14日)に向けて AT値を上げていく(パフォーマンスアップしていく)ために必要な『中間強度』メニュー。さらには、週末の20kmランや3時間ライドなど、ここまで登場しなかったチャレンジングな距離が待ち受けています。

しかし、特別に構える必要はありません。E1.5 の強度は60〜70%で体感的にはゆっくり過ぎず、速すぎず、という位置づけ。ここまで(第3クールまで)ある程度順調にプログラムをすすめて来られたアスリートならば、強度1.5レベルが苦になることはありません。

ですので自身の気持ちよいペースで走り続けられれば、途中は必要以上に強度を意識しなくても良いでしょう。

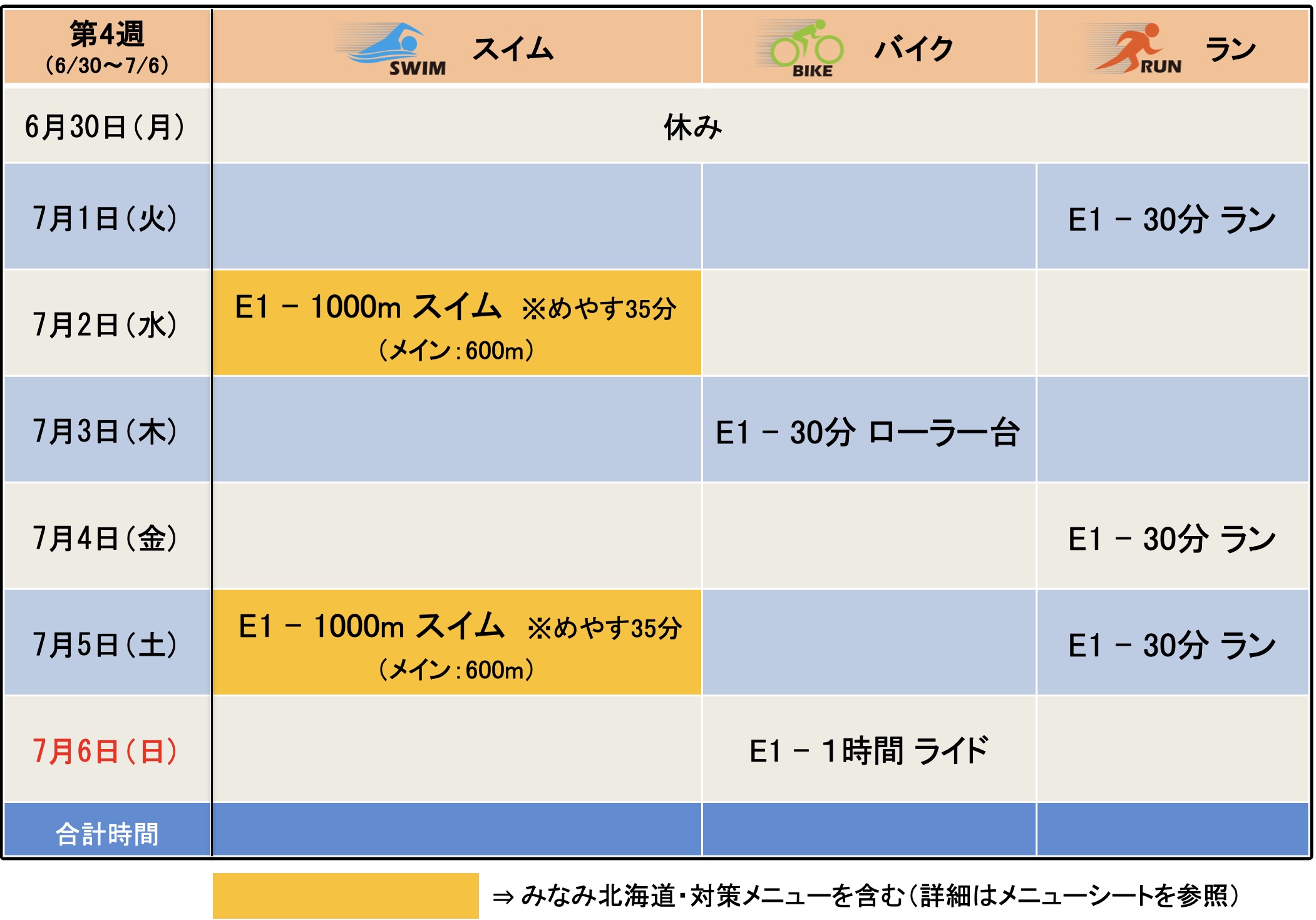

【 6月30日 〜 7月6日 ※表をタップして拡大】

>> 詳しいメニューはこちら ※リンク

この週は、今までのクールと同様リカバリーを意識した7日間になります。

ここまでプログラムに取り組んできた人ならば気づいていると思いますが、4週間単位の各クールは『3週ハード(トレーニング)+ 1週イージー』というフローになっています。

これは、私(宮塚)が選手時代に実践、体験してきたノウハウでもあるのですが、身体を組成している人間の細胞は4週間サイクルで入れ替わるとされており、そのタームに沿った練習プログラムを確立させているわけです。

トレーニングで疲労した身体は休養を与えないとレベルアップにはつながりません。

その黄金律を、「頑張って練習に打ち込む期間を3週間、その疲れからリカバーするため1週間イージーに(練習に)取り組む」というサイクルで具体化しています。

ですので各クールの第4週は、ほかのトレーニング週と同等に重要です。集中して(?)イージー期間をこなしていきましょう。

【 第4クール・4週間プログラムの一覧&週単位のトレーニング時間 】

最後に、今回第4クールの全体プログラムを一覧で紹介します。 ※表をタップして拡大できます

.

《 アイアンマンジャパンの前に、レースを入れる場合の注意点 》

本番へのシミュレーションとして、アイアンマンジャパンの前に51.5kmやハーフディスタンスのレースに出場することは大変効果的です。

ただ、注意してほしいのは大会出場後のリカバリーの方法。どうしてもレースでは頑張ってしまい、疲労が蓄積されますが、その回復へは慎重にアプローチしなければなりません。

先にも説明した、「3週ハード + 1週イージー」のプログラムが崩れてしまうようなリカバリー法となると、全体のスケジュールに影響を与てしまうことになるからです。

理想は各クールの第3週目(の週末)にレースに出場すること。そうすれば、翌週(第4週)はイージー週なのでスケジュールを崩すことなく疲労回復に務めることができるでしょう。

一番困るのは各クールの第4週(イージー週)に大会に出場するケースです。この場合、レース翌週、つまりクール第1週目を完全な回復週に充ててしまうと、6カ月全体のプログラムにひずみが出てしまいます。

せっかくここまで積み上げてきたプログラムが台無しになるといっても過言ではありません。

この場合の対策は、クール第1週の前半で疲労をとって、週後半には予定メニューをできるだけこなせるようコンディショニングする。そして、第2週からはプログラムどおりに練習に取り組めるように工夫しましょう。

このアプローチ方法(1週間の前半をイージーに、そして後半にかけて通常練習に戻していく)は、第1週末、第2週末にレースに出場する場合も同様になります。

とにかく、プログラム全体の設計をできるだけ崩さないよう心がけてください。

(次回の連載コラム公開は 6月30日ごろの予定です)

⬇️ アイアンマンジャパンみなみ北海道・大会HP

https://www.ironman.com/races/im-south-hokkaido

※エントリー受付中

.

指導/宮塚英也(みやづか ひでや)

現役時代、宮古島トライアスロン4勝、第1回ロングディスタンス日本選手権優勝など数々の実績を挙げ15年以上トップを走り続けてきたレジェンド。特にアイアンマン世界選手権コナ(ハワイ)では計13回出場し、9回の20位以内のリザルトをマーク(うち2度のトップ10入り)。世界でも5本の指に入る金字塔を打ち立てている。

9月14日に行われるアイアンマンジャパンみなみ北海道では、昨年に続き大会スーパーバイザーとしてレースアドバイスなどに携わっている。

>>【チャレンジ企画】アイアンマンジャパンみなみ北海道『レース攻略 6カ月計画』の連載コラム一覧 ※リンク

.

👇 You are an IRONMAN!(コンセプトムービー)